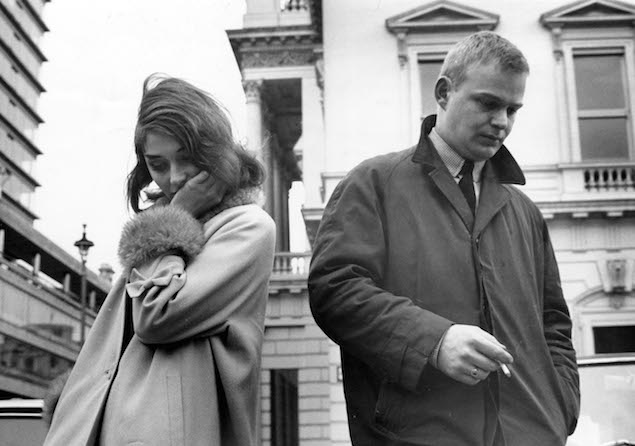

каждый раз, когда тебя дёргает за нерв и привлекает внимание мимо проходивший кто угодно - сочетанием интонации и наклона головы, поведением в знакомой ситуации, какой угодно деталью, и ты на интерес протягиваешь к нему руку, не очень понимая, зачем - думай.

думай, с кем ты пытаешься говорить на самом деле, когда говоришь с ним.

думай, зачем.

думай.

можно делать всё, что угодно, пока понимаешь, что происходит.

как-то так.

![[info]](http://stat.livejournal.com/img/userinfo.gif)

![[info]](http://static.diary.ru/images/openid/livejournal.gif)

, могут так же отрицать, врать, уходить от ответа и т.п.

, могут так же отрицать, врать, уходить от ответа и т.п.